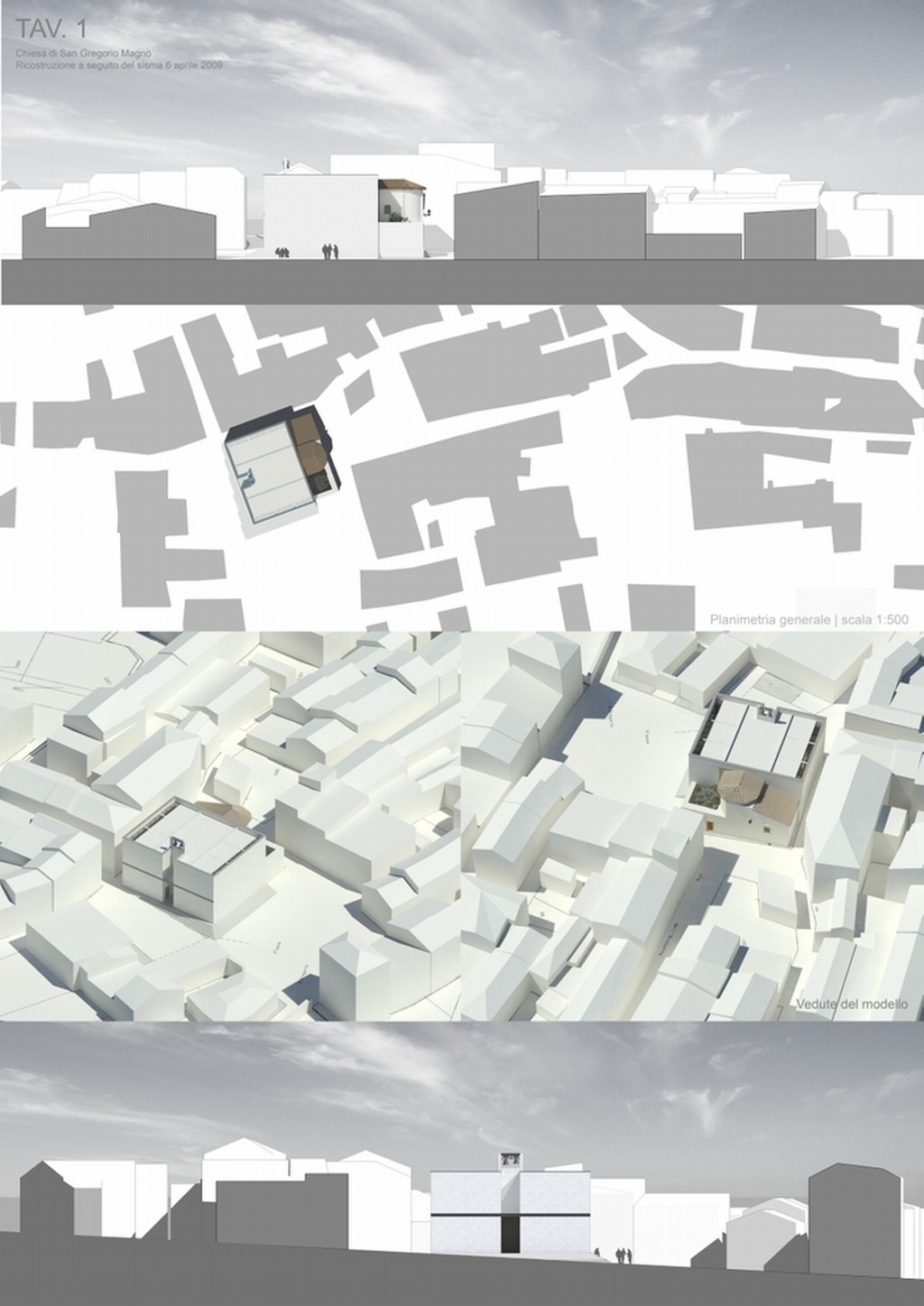

Restauro chiesa di San Gregorio Magno. L'Aquila

A nostro parere solo il come della ricostruzione, cioè solo una proposta concreta, è in grado di

spiegare senza equivoci la ragione di essere della ricostruzione, il suo perché.

Ma, per prima cosa, nel dare sostegno ad ogni pratica, ci siamo posti il problema della opportunità

della ricostruzione della chiesa di San Gregorio Magno, a partire dai dati razionali del programma

di concorso, ma anche dalle motivazioni più generali, dalle aspettative ecc., consapevoli peraltro del

fatto che, secondo noi, l’architettura è in grado di rispondere solo a determinate domande.

La nostra conclusione è stata che la ricostruzione della chiesa avrebbe senso solo se riuscisse a

trovare un convincente equilibrio fra le diverse componenti e i valori in gioco, in particolare un

convincente equilibrio, sul piano della risposta architettonica, fra quello che rimane della vecchia

chiesa, e la sua parte da ricostruire.

A questo punto dobbiamo dire che cosa intendiamo per ricostruzione, quello che deve essere,

secondo il nostro giudizio, una ricostruzione.

Per noi ricostruire vuol dire costruire (non c’è differenza se non cronologica). Ricostruire la chiesa

di San Gregorio Magno, vuol dire costruirla dov’era e com’era senza alterazioni o deviazioni ossia

senza imporre tortuosi percorsi interpretativi, ma anche costruirla con i nostri occhi, cioè come la

vediamo noi oggi e con i mezzi espressivi e tecnici di cui disponiamo. Una chiesa, dunque, che

mette di nuovo alla prova, anche, la sua forma. La forma, quella della nuova chiesa, che

orgogliosamente vuole ripetere i suoi vecchi segnali di riconoscimento, l’aula come il luogo della

assemblea e il presbiterio come luogo in cui si celebra il rito. Fra questi due luoghi va stabilita una

relazione aperta, non di separazione fra due realtà diverse, ma di rapporto stretto.

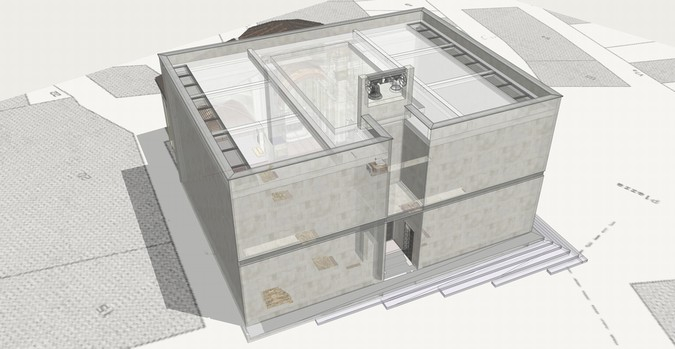

Questo è il motivo per cui, la nuova aula, definita su tre lati e aperta sul quarto, accoglie, quasi

amorevolmente a sè, i due frammenti conservati delle pareti della vecchia aula, come un abbraccio

alla vita nascente, aprendosi sul fronte in rovina del presbiterio, lì dove si conclude l’azione

liturgica. Nel progetto questo luogo ci appare come l’unico fondale possibile.

Il fronte principale dell’aula è caratterizzato da un profondo taglio verticale che attraversa tutta la

facciata, interrotto orizzontalmente da una putrella in ferro formando una grande croce. Il disegno

che così appare, rimanda idealmente al mistero della porta-croce: “Io sono la porta delle pecore…Io

sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Giovanni,

10, 7.9). I tagli presenti in copertura sono, in realtà, due linee di luce formate da due lucernari che

attraversano l’intero edificio e accompagnano il fedele fino all’altare là dove è custodito il

Santissimo Sacramento. La pietra che segna la pavimentazione interna traccia il disegno della

vecchia chiesa come uno schizzo in pianta su un foglio di carta.

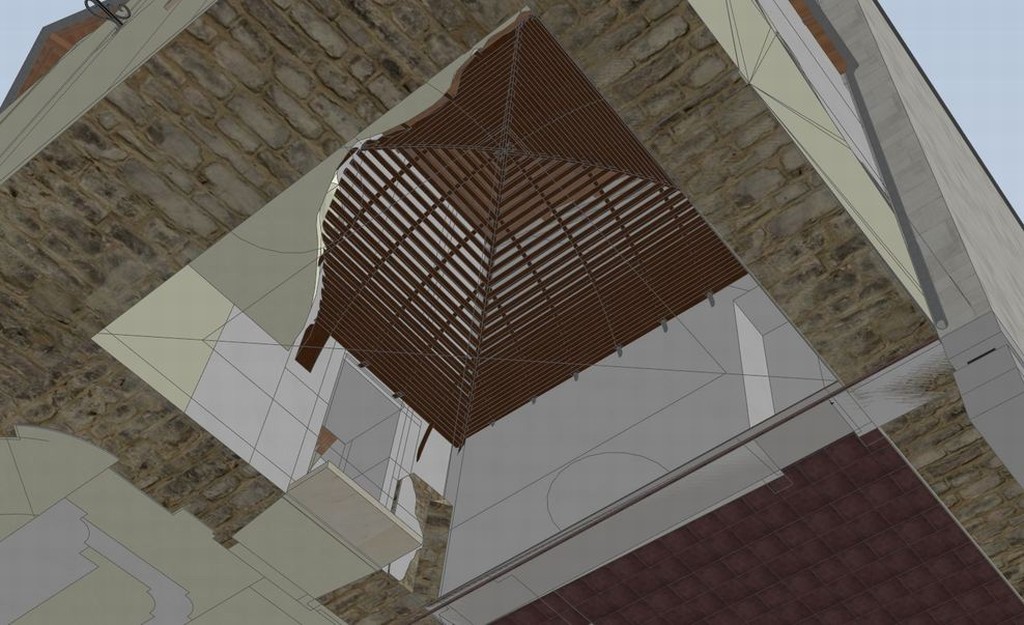

E poi la particolare ricostruzione della volta del presbiterio (come anche quella della sagrestia), che

ridefinisce la sagoma originale attraverso una struttura lignea di centine, sagomata secondo le curve

ricavate dalle sezioni verticali. Questo approccio permette la lettura contemporanea degli interventi,

guardando le murature come in una sezione e al contempo di evidenziare il dramma della

distruzione. La struttura lignea recepisce l’ordine strutturale delle volte preesistenti. L’arco in legno

lamellare copre la larghezza di 3,65 mt. ed integra, la residua struttura in mattoni, opportunamente

consolidata. Il restauro lascia leggere ogni fase costruttiva e funzionale, lascia intuire il drammatico

evento con i segni astratti del disegno architettonico e l'enfatizzazione scenografica di punti di vista

privilegiati. Anche le aggiunte si stratificano, in modo chiaro ma sempre reversibile.

L'accostamento del vecchio con il nuovo è il tema costante del restauro, ma nel nostro caso trova

modo di arricchirsi con interventi che tendono verso i modi propri dell’allestimento, quindi parlano

il linguaggio non della discontinuità tra antico e nuovo, ma quello della “provvisorietà”. Come se

solo il tempo e lo scorrere della vita potessero dare le certezze necessarie per conseguire un esito

veramente “definitivo”.

Su un lato del presbiterio la sagrestia, li dov’era com’era. Sulla parete che la divide dall’aula, il

coro. Una soluzione costruttiva rivestita interamente in legno, e che vuole avvertire l’opportunità di

adeguarsi e distinguersi dalla costruzione originale proprio nel suo adattarsi alla rovina senza

confondersi. Sull’altro lato dove c’era la cappella con coro, andata completamente distrutta, una

piccola aula senza soffitto che ci piace denominare, “Il vuoto della memoria”. D’altronde, l’origine

del termine “aula” comprende il significato di “dimorare all’aria aperta”, di “recinto senza soffitto”.

Abbiamo voluto cioè che anche nella forma di questa parte del vecchio restasse alla fine impresso

anche il segno della trasformazione, del cambiamento, che è come dire il segno della distruzione

insieme a quello della ricostruzione. Al centro, sulla terra battuta, una pianta di olivo, simbolo di

pace ma anche della rigenerazione, dove vi si potrà celebrare, anche, il rito del ritrovarsi e del

rinnovarsi, per non dimenticare.

E questa, noi crediamo sia, la vera forma della chiesa di San Gregorio, cioè quella forma che

restituisce, senza allontanarsene, la sua ragione storica, incluso naturalmente l’oggi.

La struttura del nuovo edificio

La scelta progettuale di carattere strutturale del nuovo edificio è basata sull’utilizzo della muratura a

sacco armata, reinterpretando quindi in chiave moderna l’aspetto formale di una tecnica muraria

antica. In tale occasione, la muratura a sacco armata è costituita da due pareti di pietra bianca “Perla

d’Abruzzo” (estratta da una cava sita in Loc. Vigliano. AQ), poste a una distanza di 39 cm,

collegate mediante staffe di ferro piatto a C connesse alla facciata superiore delle pietre mediante

fori e resina epossidica, distribuite uniformemente nel numero minimo di 4 ogni metro quadrato.

Particolarmente interessante è la libertà nella disposizione compositiva permettendo interventi,

come nel nostro caso, caratterizzati da una particolare complessità spaziale.

Interventi di conservazione e consolidamento

1. Premessa.

Il progetto di restauro qui di seguito descritto è relativo alla ricostruzione e al consolidamento dei

resti della Chiesa di San Gregorio Magno, sita nella Frazione di San Gregorio (AQ), gravemente

danneggiata e parzialmente distrutta dopo l’evento sismico dell’aprile del 2009. Il progetto si basa

innanzitutto su principi quali rigore filologico rispetto all’esistente, e grande attenzione all’uso dei

materiali e delle tecniche costruttive, per la salvaguardia del monumento. In particolare, la scelta dei

materiali da impiegarsi è basata sui principi di compatibilità con quanto esistente in loco,

reversibilità, efficacia nel tempo e non alterabilità, come anche le tecniche costruttive scelte che

devono necessariamente integrarsi con quelle impiegate per la realizzazione dell’edificio oggi

semidistrutto.

Ciò che preme rimarcare fin da subito è come sia spesso infausto l’esito di restauri eseguiti con la

perdita della coscienza e della conoscenza relativa ai materiali e alle tecniche e tecnologie

costruttive che lo stesso manufatto architettonico ci riporta, interventi che non considerano

l’incompatibilità che può derivare dall’impiego di materiali e tecniche costruttive troppo differenti

da quelli iniziali. Trascurare questo aspetto può comportare danni notevoli in sede di intervento,

mentre una metodologia deve accordarsi con l’oggetto architettonico esistente, sia nella forma, nella

composizione degli elementi, nella tecnica e tecnologia costruttiva, nei materiali. Ciò consente di

controllare la mano del progettista, che nell’intervento su di un bene architettonico già esistente è

comunque tenuto a confrontarsi con ciò che tale bene rappresenta, ipotizzando un recupero

rispettoso del contesto e della cultura del manufatto e ragionando su come conservare l’esistente,

inglobandolo per necessità ma non nascondendolo all’interno del nuovo intervento.

Si sottolinea, inoltre, come molte volte si ritiene di maggiore utilità l’apprendimento delle più

aggiornate tecniche e tecnologie di intervento, considerate garanti di qualità e buona riuscita di un

progetto di restauro, senza prestare importanza alla logica secondo la quale queste debbano trovare

applicazione. In virtù di tale valutazione, è doveroso precisare che: se il metodo può trovare

applicazione quasi universale, ogni manufatto e ogni materiale é un problema a sé stante ed è

indispensabile conoscere il comportamento delle componenti costituenti, soprattutto nel caso

dell’aggiunta di elementi ex novo come in questo caso.

E’ chiaro che nessun intervento progettuale servirebbe a restituire l’immagine originaria del

manufatto, data l’impossibilità di recuperare sia il contesto storico, sia i materiali - pur con la

possibilità di attingere alle macerie presenti in cui recuperare materiale di recupero da costruzione -

e le caratteristiche delle finiture. Tuttavia, è necessario e fondamentale ridare al manufatto la

medesima dignità originaria nel contesto attuale, un hic et nunc da tramandare al domani nelle

forme che oggi vediamo, seppur nella loro esiguità, ma portatrici ancora di tutti quei segni che ne

raccontano la storia.

Considerata questa premessa, le linee guida del progetto sono:

a) la conservazione dei segni, dei materiali e delle tecniche costruttive ancora leggibili attraverso le

testimonianze materiche presenti in loco, in modo da preservare nel miglior modo possibile la facies

originaria del monumento, nonostante siano da affrontare gravi problemi di instabilità strutturale e

da eseguirsi importanti ricostruzioni murarie;

b) la reversibilità degli interventi progettati e l’utilizzo di materiali compatibili fra loro e con quelli

originari;

c) interventi e integrazioni distinguibili dagli elementi originali: se il reintegro è necessario per

ricreare l’unità formale e strutturale, tuttavia si vogliono evitare effetti di mimesi tra gli elementi

nuovi e quelli originari ancora presenti in loco.

Tale premessa vuole mettere in risalto che la scelta delle metodologie ha contemplato il rispetto del

rinvenuto, l’esigenza di restituire una piena unità formale, senza per questo dare vita ad un falso o

ad un manufatto che non potrà mai più rigenerare ciò che fu messo in opera ab origine, pur nella

consapevolezza della necessità di restituire decoro ad un manufatto di grande significato simbolico,

architettonico e artistico. In tal senso, si intende il restauro come rigorosa pratica di mantenimento

del contesto fisico-materico del costruito, come scienza della conservazione che studia, analizza ed

interviene tempestivamente per arrestare e limitare, combattendone le cause, gli insorgenti

fenomeni di degrado strutturale e materico connessi con un cattivo uso del patrimonio

architettonico. Diventa dunque basilare l’attenzione, il rispetto e la cura per il documento materiale,

per la fabbrica portatrice dei segni del tempo, ispirando il proprio operato affinché non sia sottratta

materia alla fabbrica - per quanto possibile nel rispetto del poco pervenuto già deturpato dall’evento

sismico - ma piuttosto aggiunta con discrezione e facendo crescere la stratificazione storica. Al

progetto di conservazione dell’esistente si associa così, nelle proprie esperienze progettuali e di

cantiere un calcolato progetto del nuovo, come aggiunta autonoma, non mimetica, compatibile e di

qualità.

Monday, September 24, 2012 - 22:00

Monday, September 24, 2012 - 22:00